为进一步推进期刊的发展,本文将回顾总结本刊创刊40年来的发展历程,分析编委会在办刊中所起的核心作用,以及本刊在促进寄生虫病防治研究进步中的作用、网络信息化建设提升服务能力等的效果、国内国际影响力提升情况、面临的困难和挑战等,并对未来提出发展愿景。

1 办刊历程回顾

1.1 创刊起点高,广受关注

1992年本刊被列为中华预防医学会系列杂志,1999年中华预防医学会成为第一主办单位。1997年由季刊改为双月刊。

1.2 办刊宗旨明确,定位准确

本刊的办刊宗旨为重点报道寄生虫学领域具备较高学术水平的最新科研成果,促进具有实用价值的诊断及防治寄生虫病的新技术、新方法、新经验的推广应用。通过及时反映我国科技进步和学科创新,开展学术讨论及学术争鸣等方式,促进寄生虫学学科发展,提高专业人员水平,推动我国寄生虫病科研和防治工作进步,为控制和最终消除我国寄生虫病服务。期刊定位是成为我国寄生虫学与寄生虫病科研、防治、教学的重要学术交流平台。

1.3 编委会定期更迭,确保期刊的发展

至今,编委会更迭5次[8]。一是于1983年成立了第一届编辑委员会(下称“编委会”),共有35位专家组成。主编为毛守白教授,副主编为徐荫祺教授;1987年增补薛纯良教授和邵葆若研究员为副主编。

二是于1989年改选成立了第二届编委会,共有35位专家组成。主编由毛守白教授连任,副主编为薛纯良、邵葆若、周祖杰等3位教授/研究员。编辑部主任为姚民一研究员。

三是于1995年改选成立了第三届编委会,共有41位专家组成。主编为冯正研究员,副主编为薛纯良、姚民一、邓达(至1998年)等3位教授/研究员;1999年增补孙德建研究员为副主编/兼编辑部主任。

四是于2003年改选成立了第四届编委会,共51位专家组成。主编为汤林华研究员,副主编为薛纯良、吴观陵、孙德建、余森海、余新炳、周晓农等6位教授/研究员,特邀编委为瞿逢伊、姚民一、温廷桓、邓达等4位教授/研究员。编辑部主任为庄兆农副编审(至2004年),盛慧锋副编审(2005年起)。

五是于2018年改选成立了第五届编委会,共54位专家组成。主编曹建平研究员,副主编为潘卫庆、程训佳、李石柱、汪天平、苏川、吴忠道、胡薇等7位教授/研究员/主任医师,顾问有冯正、汤林华、吴观陵、余森海、余新炳、周晓农等6位教授/研究员。编辑部主任为盛慧锋编审。2020年,组建了青年编委,有47位45岁以下的青年专家组成;同时增补了3位外籍编委。

2 在促进寄生虫病防治科研进步中的作用

本刊自创刊以来,积极推广和传播医学寄生虫学和寄生虫病的科研新成果、检测新技术和防治经验等,见证了我国重要寄生虫病防治取得的巨大成就,尤其是有效控制了血吸虫病,消除了淋巴丝虫病和疟疾。在促进寄生虫病防治研究技术和寄生虫学学科发展中起到了重要作用。

2.1 发挥了学术平台作用

《中国科学:地球科学》主编郑永飞院士指出:“一个领域内真正好的论文会对科技发展起到积极的引导作用,对期刊的重要性也是不言而喻的。”[9]

本刊自创刊以来,报道内容紧跟寄生虫病防治研究热点。借助“中国知网”和本刊期刊网数据库检索并分析创刊40年发表论文情况。1983—2022年本刊共发表论文7 377篇,其中包括12个专辑/专题,涵盖我国重要医学寄生虫学和寄生虫病的科研进展、诊断新技术、防治经验、数学模型、病例管理等的原创性研究论文、综述和专题报道等,其中发表重要寄生虫病防治研究的论文数合计4 002篇(占45.2%),按发表论文数多少依次为血吸虫病(包括血吸虫、钉螺,1 516篇,占20.6%),疟疾(包括疟原虫、按蚊,1 411篇,占19.6%),棘球蚴病(包括包虫病、棘球绦虫,496篇,占6.7%),丝虫病(包括微丝蚴、伊蚊,359篇,占4.9%)。

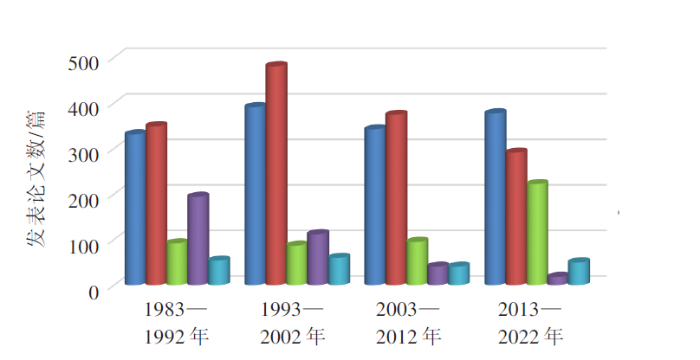

对发表论文数按时间段(每十年)进行分析,不难看出,寄生虫病防治研究成果和新技术的发展与该病种在公共卫生问题的重要性呈一定的相关性。疟疾和血吸虫病在期刊发展的40年中,一直占据重要寄生虫病的地位,所以4个十年中发表论文的数量保持在一个比较平稳的水平。随着淋巴丝虫病在公共卫生问题中的重要性发生转变(2007年宣布消除),在后2个十年(2003—2022年)中与丝虫病相关的论文仅占其40年发表论文总数的16.2%(53/359),消除后的工作重点转入对慢性丝虫病患者关怀照料和监测[4],随之论文的产出量也有较大幅度的减少。而与丝虫病相反的是棘球蚴病(又称包虫病),从1989年在新疆乌鲁木齐召开的“首次全国包虫病防治工作会议”[10]起,吹响了对该病种增强防治力度的号角,1992年发布了“1992—1995年全国包虫病防治规划”,从此我国棘球蚴病防治工作走上了有计划、有步骤全面开展防治措施的新阶段[11],并在第4个十年(2013—2022年)中,论文发表数有大幅度的上升,占该病种40年发表论文总数的44.8%(222/396)(图1)。现阶段,棘球蚴病是我国重点防治的寄生虫病。

图1

图1

1983—2022年本刊重要寄生虫病发表论文数每十年的变化

“疟疾”包括疟原虫、按蚊;

“疟疾”包括疟原虫、按蚊;  “血吸虫病”包括血吸虫、钉螺;

“血吸虫病”包括血吸虫、钉螺;  “棘球蚴病”包括包虫病、棘球绦虫;

“棘球蚴病”包括包虫病、棘球绦虫;  “丝虫病”包括微丝蚴、伊蚊;

“丝虫病”包括微丝蚴、伊蚊;  “利什曼病”包括利什曼原虫、白蛉。

“利什曼病”包括利什曼原虫、白蛉。

2.2 促进寄生虫病防治事业的发展

其中一篇题为《全国人体重要寄生虫病现状调查报告》(发表于2005年第6期),自发表以来被引频次和下载频次分别为551次和5 704次,均居本刊创刊以来所有发表论文的首位;《2012—2016年中国棘球蚴病抽样调查分析》(发表于2018年第1期)次之(表1)。

表1 1983—2022年本刊发表论文中被引频次超过100次及以上论文的分布

| 序号 | 文章篇名 | 作 者 | 发表时间/年(期) | 被引频次/次 | 下载次数/次 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 全国人体重要寄生虫病现状调查报告 | 许隆祺,陈颖丹,孙凤华,等 | 2005(6) | 551 | 5 704 |

| 2 | 2012—2016年中国棘球蚴病抽样调查分析 | 伍卫平,王虎,王谦,等 | 2018(1) | 208 | 962 |

| 3 | 关于脑囊虫病诊断、临床分型与疗效判定标准的建议 | 马云祥,薛晓玲,于庆林 | 1989/7/2 | 187 | 265 |

| 4 | 2010年全国疟疾疫情分析 | 周水森,王漪,李雨 | 2011(6) | 184 | 934 |

| 5 | 2017年全国消除疟疾进展及疫情特征分析 | 张丽,丰俊,张少森,等 | 2018(3) | 181 | 785 |

| 6 | 2011年全国疟疾疫情分析 | 夏志贵,杨曼尼,周水森 | 2012(6) | 175 | 575 |

| 7 | 我国华支睾吸虫病流行区感染现状调查 | 方悦怡,陈颖丹,黎学铭,等 | 2008(2) | 173 | 1 671 |

| 8 | 首次全国人体寄生虫分布调查的报告Ⅰ.虫种的地区分布 | 余森海,许隆祺,蒋则孝,等 | 1994(6) | 147 | 1 206 |

| 9 | 2012年全国疟疾疫情分析 | 夏志贵,丰俊,周水森 | 2013(6) | 141 | 572 |

| 10 | 全国重点寄生虫病防治形势与主要任务 | 雷正龙,王立英 | 2012(1) | 139 | 1 278 |

| 11 | 2014年全国疟疾疫情分析 | 张丽,周水森,丰俊,等 | 2015(6) | 133 | 909 |

| 12 | 关于全国人体寄生虫分布调查实施细则的几点说明 | 余森海 | 1991(6) | 122 | 127 |

| 13 | 2013年全国疟疾疫情分析 | 张丽,丰俊,夏志贵 | 2014(6) | 121 | 641 |

| 14 | 气候变暖对中国血吸虫病传播影响的预测 | 周晓农,杨坤,洪青标,等 | 2004(5) | 116 | 687 |

| 15 | 全国人体寄生虫分布调查──虫种的人群感染 | 许隆祺,蒋则孝,余森海,等 | 1995(1) | 115 | 622 |

| 16 | 囊虫病诊断用抗原编码cDNA的分子克隆 | 孙树汉,王俊霞,陈蕊雯,等 | 1997(1) | 114 | 89 |

| 17 | 2018年全国疟疾疫情特征及消除工作进展 | 张丽,丰俊,张少森,等 | 2019(3) | 112 | 502 |

| 18 | 中国消除疟疾的持续挑战: 输入性疟疾 | 曹俊,刘耀宝,曹园园,等 | 2018(2) | 109 | 683 |

| 19 | 温州市一起广州管圆线虫病暴发流行的调查 | 薛大燕,阮云洲,林宝楚,等 | 2000(2) | 109 | 297 |

| 20 | 2015年全国疟疾疫情分析 | 张丽,丰俊,张少森,等 | 2016(6) | 108 | 582 |

| 21 | 长乐市广州管圆线虫集体感染的流行病学研究 | 林金祥,李友松,朱凯,等 | 2003(2) | 106 | 247 |

| 22 | 我国血吸虫病免疫诊断发展的回顾与展望 | 吴观陵 | 2005(6) | 105 | 447 |

| 23 | 2006年全国疟疾形势 | 周水森,王漪,汤林华 | 2007(6) | 102 | 335 |

| 合计 | 3 558 | 20 120 | |||

注: 数据于2023-02-16从中国知网

2.3 增进国内外学术交流

借助Web of Science数据库,分析本刊1983—2022年发表论文被SCI收录期刊作者的引用情况。检索Web of Science Core Collection库,结果显示,本刊有1 229篇论文被SCI收录的645种期刊的2 449篇文献施引,占本刊发表论文总数的16.8%(1 229/7 377),共被引3 618次。其中,被引15次及以上的论文有22篇,合计被引频次496次,占总被引频次的13.7%(496/ 3 618)。其中《诺氏疟原虫的人体自然感染》最受关注(被引62次),该文发表后为研究者将“诺氏疟原虫”纳入为感染人的第5种疟原虫奠定了基础;对《2012—2016年中国棘球蚴病抽样调查分析》的关注度次之(表2)。

表2 1983—2022年本刊发表论文被SCI收录的国际期刊施引15次以上论文的分布

| 序号 | 论文题目 | 作者 | 发表时间/年份(期) | 被引频次/次 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 诺氏疟原虫的人体自然感染 | 朱淮民,李军,郑徽 | 2006(1) | 62 |

| 2 | 2012—2016年中国棘球蚴病抽样调查分析 | 伍卫平,王虎,王谦,等 | 2018(1) | 39 |

| 3 | 2007年全国疟疾形势 | 周水森,王漪,房文,等 | 2008(6) | 38 |

| 4 | 青海省达日县棘球蚴病流行病学调查 | 韩秀敏,王虎,蔡辉霞,等 | 2009(1) | 29 |

| 5 | 华支睾吸虫生活史在实验室的建立 | 梁炽,胡旭初,吕志跃,等 | 2009(2) | 28 |

| 6 | 2017年全国消除疟疾进展及疫情特征分析 | 张丽,丰俊,张少森,等 | 2018(3) | 27 |

| 7 | 四川省西部藏区家庭饲养牲畜人群包虫病风险因素的调查(英文) | 王谦,邱加闽,Peter Schantz,等 | 2001(2) | 27 |

| 8 | 我国华支睾吸虫病流行区感染现状调查 | 方悦怡,陈颖丹,黎学铭,等 | 2008(2) | 19 |

| 9 | 蒿甲醚对曼氏血吸虫的作用: 剂量与效应的关系和虫的形态学 和组织病理学的变化 | 肖树华,郭俭,Jacques Chollet,等 | 2004(3) | 19 |

| 10 | 日本血吸虫病常用诊断方法现场查病效果的评估 | 许静,陈年高,冯婷,等 | 2007(3) | 18 |

| 11 | 甘肃省文县流行区人群婴儿利什曼原虫无症状感染现状 | 汪俊云,冯宇,高春花,等 | 2007(1) | 18 |

| 12 | 三苯双脒肠溶片治疗1 292例肠道线虫感染者Ⅳ期临床试验 | 张剑辉,肖树华,吴中兴,等 | 2008(1) | 17 |

| 13 | 2002年全国疟疾形势 | 盛慧锋,周水森,顾政诚,等 | 2003(4) | 17 |

| 14 | 1例人感染巴贝虫的诊断与病原体鉴定 | 姚立农,阮卫,曾长佑,等 | 2012(2) | 16 |

| 15 | 蒿甲醚对小鼠体内日本血吸虫的己糖激酶、磷酸葡萄糖异构酶和磷酸果糖激酶的影响(英文) | 肖树华,尤纪青,郭惠芳,等 | 1998(1) | 16 |

| 16 | 布氏姜片虫的生态及其防治策略的探讨 | 翁玉麟,庄总来,蒋弦平,等 | 1989(2) | 16 |

| 17 | 2018年全国疟疾疫情特征及消除工作进展 | 张丽,丰俊,张少森,等 | 2019(3) | 15 |

| 18 | 我国内脏利什曼病的现状和对防治工作的展望 | 管立人 | 2009(5) | 15 |

| 19 | 三苯双脒肠溶片治疗899例儿童肠道线虫感染的临床观察 | 肖树华,吴中兴,张剑辉,等 | 2007(5) | 15 |

| 20 | 福建省人体重要寄生虫感染调查分布 | 程由注,许龙善,陈宝建,等 | 2005(5) | 15 |

| 21 | 谷胱甘肽抑制蒿甲醚的抗血吸虫作用(英文) | 翟自立,焦佩英,梅静艳,等 | 2002(4) | 15 |

| 22 | 驱钩虫新药三苯双脒的实验治疗研究 | 任海南,成宝珠,庄兆农 | 1987(4) | 15 |

| 合计 | 496 | |||

注: 数据于2023-02-10从Web of Science检索获得[

2 449篇施引文献中,涉及的研究领域按施引频次排名前6位的主要有Parasitology(1 140次,占45.7%)、Tropical Medicine(623次)、Infectious Diseases(451次)、Public Environmental Occupational Health(252次)、Immunology(181次)、Veterinary Sciences(181次)等。

施引频次排名前5位的国际期刊分别为Parasitology Research(181次,占5.0%),Parasites & Vectors(118次),Acta Tropica(103次),Malaria Journal(97次),PLoS Neglected Tropical Diseases(77次)。

受到国际读者高度关注的22篇论文,内容涉及棘球蚴病/华支睾吸虫病/利什曼病等的调查研究、年度疟疾疫情分析、血吸虫病检测新技术、药物研究和少见病例管理等,传递中国防治这些疾病的研究和防治经验,促进了国内外的学术交流。

3 编委在期刊发展中的重要作用

编委会团队是提升期刊学术质量的保障[15]。本刊编委会共更迭5次,历任主编(毛守白、冯正、汤林华、曹建平等4位教授/研究员)均为国内外有影响力的寄生虫学知名专家,在寄生虫学和寄生虫病研究和防治领域有很深造诣;历任副主编都来自领域内的学科活动领军人物;历届编委会团队多为活跃在科研和防治一线的学科带头人、学术带头人。一支有实力的编委会队伍为本刊高质量的办刊提供了保障。

历届编委热心参与办刊,积极为期刊的发展建言献策,并参与实际工作,包括审稿、提供/推荐高质量稿件等。

3.1 发挥了编委的专家核心作用

对本刊采编系统有记录以来的审稿数据进行分析。结果显示,2006—2022年共有351位专家为本刊审稿3 838篇论文,平均每位专家审理稿件10.9篇。其中有115位编委(包括第四、第五届编委,顾问,特约编委和青年编委)参与审稿2 001篇,平均审理稿件17.4篇。在沪编委同时参与定稿会讨论(从1983年创刊起就建立的“定稿会制度”),对经审稿专家审回的“论著类”稿件再次从科学性、创新性、实用性等方面作进一步的评审,并提出修改意见(或补充实验)等;第四、第五届主编和轮值副主编还参与轮值刊期出版稿件的审核/终审等。通过主编/副主编/编委专家的层层把关,使出版稿件的学术质量大大提升。

3.2 发挥了编委的专业显示度作用

本届编委会组建以来(2018年9月—2022年),有38位编委以第一作者和通信作者提供稿件129篇(占任期内刊发论文总数的20.4%,129/632);12位青年编委在任期内(2020—2022年)以第一作者/通信作者提供稿件21篇(占任期内刊发论文总数的7.3%,21/289)。2018年以来,增设了“特约综述/专家视角/专题报道”栏目,向寄生虫病领域内的知名专家约稿28篇,其中17位编委(包括3位青年编委)接受约稿,提供约稿20篇(占所有约稿的67.9%,20/28)。约稿内容涉及全健康系列、重要寄生虫病防治成就回顾、疟疾消除的里程碑意义、检测新技术的应用、疟疾疫苗研究、血吸虫干细胞研究、疟疾防控新策略等。这些约稿论文结合“微信”公众号宣传,大大提升了领域内读者的关注,也增加了期刊的显示度。

本刊发表的论文中,3篇获评“中国科协优秀科技论文”(Top100)的第一作者/通信作者均为本刊编委(表3)。

表3 本刊发表论文中获“中国科协技术协会优秀科技论文”的分布

| 第一作者/通信作者 | 编委会任职 | 论文题目 | 刊登时间 | 获奖年份 |

|---|---|---|---|---|

| 周晓农 | 第四届副主编、 第五届顾问 | 我国消除疟疾风险评估分析 | 2014(6) | 第二届(2017年) |

| 温廷桓 | 第四届特约编委 | 世界蜱类名录1. 软蜱科与纳蜱科(螨亚纲:蜱目) | 2016(1) | 第四届(2019年) |

| 伍卫平/周晓农 | 第四、 第五届编委/第四届副主编、 第五届顾问 | 2012—2016年中国棘球蚴病抽样调查分析 | 2018(1) | 第七届(2022年) |

4 编辑队伍建设确保了期刊出版质量

本刊是领域内对外交流的重要窗口,主办单位历任领导对期刊的发展高度重视,配备的编辑人员均为专业背景较强、文字功底良好的技术骨干,尤其是英文编辑,均由有海外留学/工作经历的知名寄生虫(病)学专家兼任,历任英文编辑分别有姚民一研究员、沈蔚霞研究员、余森海研究员(2003—2018年)、冯正研究员(2020年至今)等,本刊的英文编辑水平和质量一直得到审读专家的好评。

编辑队伍历经人员变动(退休/离职等),现组建的为老中青相结合队伍(均为硕士及以上学历)。现任编辑部主任(盛慧锋编审)从2005年起任职,从事编辑工作20年以上,富有开拓精神和精品办刊意识;4位编辑中,2位(陈勤编审和张争艳编辑中级)从事编辑工作10年以上,有良好的专业基础和编辑素养,另2位为新入职的编辑。

从2005年起,除延续“定稿会制度”外,编辑部进一步加强了管理制度/规范的建设或完善,如初审制度、互校制度、编辑部主任/轮值副主编审校制度、主编终审制度等,通过制度的管理和落实保障了出版稿件的编校质量。

本刊的学术质量和出版质量获得了期刊评价机构的认可和好评:2009年获“百种中国杰出学术期刊” 称号;2015年度获“卫生部首届医药卫生优秀期刊一等奖”;2013年度获“国家卫生计生委首届优秀期刊奖”;除1995和2001年(二等奖)、2003年(三等奖)外,1994、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017和2019年均获“中华预防医学系列杂志优秀期刊一等奖/优秀奖”,2005年以来连续获此殊荣,本刊是中华预防医学系列杂志中唯一一本期刊;2009、2013、2021年度分别获“华东地区优秀期刊奖”;2010—2017年连续3届(第二、第三、第四届)被评选为“中国精品科技期刊”;2014—2017年连续4个年度被评选为“中国国际影响力优秀期刊”;2011年起,连续被评选为“RCCSE权威学术期刊(A+)”;2020年起,连续3年入选《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》;2022年入选“预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录”(2021年版)。2020年成为“中华预防医学会期刊发展基金•精品期刊培育项目”资助期刊。

5 信息化建设提升服务能力

为了适应新时代期刊发展的需要,编辑部紧跟期刊信息化发展的脚步,不断探索和创新,提升期刊对科研成果的传播、推广以及对读者的服务能力,同时促进期刊的发展。2006年,本刊优先于同行期刊,创建了期刊网(

6 质量为先不断提升国内外的影响力

创刊以来,通过吸引高质量的论文刊登,不断提高学术质量和出版质量,使本刊的国内国际影响力不断提升。

本刊先后被国内重要数据库收录。1987年起被“中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)”收录[即中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)],1989年起被“中国科技引文数据库(CSCD,C库)”收录,且均在相关数据库创建之年被收录。以中国基础医学类核心期刊入编《中文核心期刊要目总览》1992年版(第一版)以来,至今已连续入编至2020年版(第九版)。

1987年起被Medline等国际重要数据库收录(止于2017年6月。注:因本刊被Medline收录的年份早于其文献技术审查委员会成立之年,故需重新提交申请接受审核评估。2017年7月和2021年分别提交了申请,目前正等待审核评估结果),并先后被Scopus、EBSCO、CABI、Zoological Record、JST China、Google Scholar等国际数据库收录。

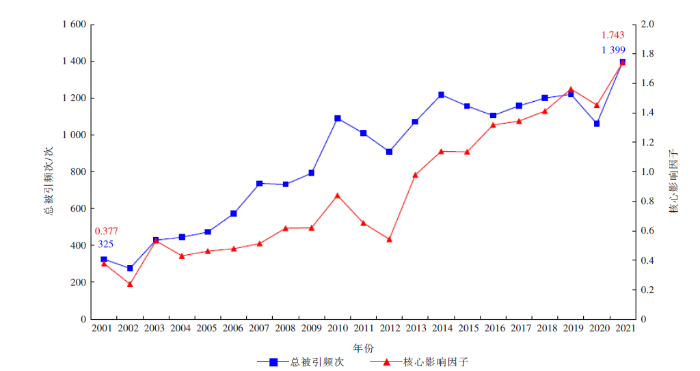

中国科学技术信息研究所1998年发布的首份《中国科技期刊引证报告》(核心版),本刊1997年的核心影响因子为0.324。此后,本刊的核心影响因子和被引频次均呈稳步上升趋势,到2021年均创历史新高,核心影响因子为1.745、被引频次1 399次,近9年来核心影响因子均在30/31本基础医学类核心期刊中位列第一(图3)。

图3

图3

2001—2021年本刊的被引频次和核心影响因子的分布趋势

注:数据来自中国科学技术信息研究所发布的2002—2022年《中国科技期刊引证报告》(核心版)[16]

7 未来面临的挑战

科技期刊是以内容为王的产品,其质量特别是学术质量是科技期刊品牌建设的核心,也是根本[17]。在过去的40年中我国重要寄生虫病的防治研究处于发展时期,产出大量的防治研究成果、研究新技术和防治经验等,对本刊高质量的发展起到了积极地推动作用。但随着我国重要寄生虫病的控制和消除,寄生虫病与寄生虫学的学科发展面临萎缩,这对本刊继续高质量发展将带来较大的挑战:一是高质量的稿件来源逐步减少。随着我国重要寄生虫病的控制和消除,对防治研究的投入和成果的产出将会大幅减少,有可能出现高质量的稿源逐步减少的趋势。二是高质量论文邀稿难度增大。目前,国内创刊的与热带医学有关的中英文学术期刊有20余种(未来还不断有新刊创刊),稿源不足更会凸显,尤其是对高质量论文的“抢夺”会更激烈;再则,科技期刊具有评价科研水平的属性,如果作者论文能发表在国际顶级期刊(Nature、Science等),也可证明其科研水平/论文水平达到了一定的高度,所以高水平/高质量论文的作者会首选投向被SCI收录的高影响力国际、国内英文刊,其次是入选“卓越行动计划”的中文刊。因此,为保持本刊在领域内的重要学术交流平台地位,必须认真研讨和思考延续高质量发展的路径。

8 愿景

本刊自1983年创刊以来,在国家卫生健康委员会(原卫生部)、中华预防医学会的领导下,在主办单位领导的大力支持下,在历届编委会的悉心指导下,在作者、读者的呵护下,取得了卓越的成绩。近年来,为推动我国科技期刊的高质量发展,争取科技强国的话语权,国家有关部委先后出台了一系列的政策和办法,包括《关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见》(2015 年)、“中国科技期刊卓越行动计划”(2019 年)等[18],这对提升我国科技期刊的实力注入了活力。2020年中华预防医学会也成立了“期刊发展基金”,要助推学会系列杂志的发展。本刊需抓住科技期刊发展的政策机遇,积极拓展办刊思路,努力应对因学科萎缩带来的困难和挑战。为保持本刊高质量的发展,特提出今后发展的愿景:一是加强品牌建设,打造成领域内权威学术交流平台。进一步加强选题策划,组邀高质量稿件(包括指南、专家共识、述评、特约综述、专家视角等),进一步提升国际影响力(申请加入Medline等国际重要数据库),进一步提高宣传、推广和服务能力等。二是进军“卓越行动计划”期刊。抓住政策机遇,进一步促进期刊的高质量发展。总之,在领导者、编者、作者、读者的共同努力下,相信《中国寄生虫学与寄生虫病杂志》未来会有更好的发展。

志谢 本刊创刊40年来取得的任何进步,都离不开每一位审稿专家的无私奉献、每一位作者的大力支持、每一位读者的守望相护,在此一并表示衷心感谢!

伦理批准和患者知情同意 本文不涉及伦理批准和患者知情同意。

出版授权 作者同意以纸质版和网络版的形式同时出版。

数据和材料的可及性 可以向同行提供本文中的相关材料与数据,如有需要,可与盛慧锋联系。

利益冲突 作者声明无利益冲突。

作者贡献 盛慧锋负责论文构思、设计和撰写,张争艳、陈勤、李菂、刘雨舟、戴菁协助数据检索等,周晓农、余森海、曹建平、汤林华、冯正、李石柱负责论文审核和提出修改建议,薛纯良、吴观陵、余新炳、温廷桓、程训佳、潘卫庆、胡薇、苏川、汪天平、吴忠道协助论文修改。

参考文献

On the quality elements and high-quality development of scientific journals in the new era

[J].

DOI:10.11946/cjstp.202008110735

[本文引用: 3]

[Purposes] This paper aims to study the connotation, elements, strategies, and measures of quality construction of scientific journals in depth, and to provide valuable references for the high-quality development of scientific journals. [Methods] By comparing and analyzing the quality standards, quality development concepts, and development methods of first-class scientific journals at home and abroad, this paper extracted the elements of quality construction and clarified the effective path of high-quality development of scientific journals. [Findings] The quality of scientific journals is a quality system, which is composed of the characteristics that can reflect the editing and publishing abilities of journals to meet the needs of scientific and technological content reporting. The quality of scientific journals not only reflects the advantages and disadvantages of journals as editing and publishing products, but also reflects the advantages and disadvantages of editing and publishing process, and even reflects the level of the organization system of the journal-running team. First-class scientific journals at home and abroad attach great importance to the construction of quality elements such as content quality, editing and proofreading quality, publishing and communication quality, and management quality, with clear quality standards, quality control measures, quality development strategies, and personnel training objectives. [Conclusions] In order to develop scientific journals with high quality, we must design the quality system of journals in an all-round way, considering the needs of the new era and meeting the multi-angle needs of scientific and technological innovation, publishing transformation and upgrading, and cultural prosperity and development. It is necessary to do good jobs in topic selection and planning and content organization, strengthen the quality of peer review as well as editing and proofreading, and the construction of scientific research integrity; continuously integrate into the new technologies, new formats, and new kinetic energy of publishing industry and cultural industry; continuously improve the brand building ability and management ability facing domestic and international markets; and continuously improve the literacy level of the publishing talents. Only in this way can we continuously develop and improve the quality connotation of first-class scientific journals and achieve high-quality and sustainable development.

论新时代科技期刊的质量要素与高质量发展

[J].

DOI:10.11946/cjstp.202008110735

[本文引用: 3]

【目的】 深入探讨科技期刊质量的内涵与要素、质量建设的策略与措施,为科技期刊高质量发展提供有价值的参考。【方法】 通过对比分析研究国内外一流科技期刊的质量规范、质量发展理念和发展措施,抽提质量建设要素,阐明科技期刊高质量发展的有效路径。【结果】 科技期刊的质量是一个质量体系,是由能够反映期刊满足科学技术内容报道所需要的各种编辑出版能力的特性组成。科技期刊的质量,既反映了刊物作为编辑出版产品的优劣程度,又反映了编辑出版工作过程的优劣程度,更反映了办刊队伍组织体系的水平高低。国内外一流科技期刊都非常重视内容质量、编校质量、出版传播质量、管理质量等的建设,有明确的质量标准、质量管控措施、质量发展战略和人才培养目标。【结论】 科技期刊要想高质量发展,必须结合新时代的需要,从满足科技创新、出版转型升级和文化繁荣发展的多角度需求出发,全面设计期刊的质量体系;必须抓好选题策划和内容组织,加强审稿质量、编校质量和科研诚信建设,不断融入出版产业和文化产业的新技术、新业态、新动能,不断提升面向国内外市场的品牌塑造能力和经营管理能力,不断提高办刊人才队伍素养水平,才能不断发展和完善一流科技期刊的质量内涵,实现高质量、可持续发展。

The effect of scientific journals on promoting scientific research development-a case study on the nursing exploration of Chinese Nursing Management

[J].

科技期刊在推动科研发展中的作用: 《中国护理管理》的实践探索

[J].

DOI:10.11946/cjstp. 201609190798

[本文引用: 3]

【目的】 探讨护理期刊如何在促进护理科研发展中发挥作用。【方法】 《中国护理管理》发挥了两方面的研究引导作用,即引导针对行业热点问题进行研究和引导对社会热点事件背后的行业问题进行研究,设立了科研基金项目支持护理科研,举办科研及论文写作培训班提高护理人员科研能力。【结果】 《中国护理管理》杂志影响力得到提升,取得了有价值的科研成果,提高了基层护士科研能力和论文水平。【结论】 科技期刊要立足于行业需求,结合行业的特点,勇于创新,推动科学研究开展,推动学科的发展。

Sci-tech journals and scientific research: going forward side by side, sharing honor and disgrace--Sidelights of the world sci-tech journals forum

[J].DOI:10.1360/N972018-00610 URL [本文引用: 1]

科技期刊与科学研究: 并肩前行、 荣辱与共——世界科技期刊论坛侧记

[J].

The historical witness of the elimination of lymphatic filariasis in China

[J].

我国消除淋巴丝虫病的历史见证

[J].

Malaria elimination in China: an eminent milestone in the anti-malaria campaign and challenges in the post-elimination stage

[J].

中国消除疟疾:重要里程碑意义及消除后的挑战

[J].

Preface to the first issue

[J].

创刊词

[J].

Editorial afterword

[J].

编后语

[J].

Speed up the improvement of the publishing ability of scientific and technological academic journals in China

[J].

加快提升中国科技类学术期刊办刊能力

[J].

The first national conference on echinococcosis prevention and control was held in Urumqi, Xinjiang

[J].

首次全国包虫病防治工作会议在新疆乌鲁木齐市召开

[J].

Current situation of control of echinococcosis in China

[J].

我国包虫病防治工作现状

[J].

Focusing on special issue planning and improving journal’s brand awareness

[J].

重视专刊策划, 提高期刊品牌形象

[J].

Give full play to the role of editor-in-chief and editorial board to improve the academic quality of periodicals: taking the Journal of Beijing Forestry University as an example

[J].

充分发挥主编和编委作用提高期刊学术质量——以北京林业大学学报为例

[J].

Strategies and countermeasures of brand construction of Chinese sci-tech journals

[J].

我国科技期刊品牌建设发展战略与对策研究

[J].